Questa settimana, essendo domenica il 15 agosto, la XX domenica del Tempo Ordinario è sostituita dalla Solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria: una ricorrenza che – data la sua importanza – ha letture proprie, diverse dunque da quelle che il calendario ordinario avrebbe presentato, e adatte piuttosto a questa importante festa mariana.

Il problema è che, però, l’evento dell’assunzione di Maria non è raccontato nei testi neotestamentari, ma ci giunge dalla Tradizione della Chiesa, perciò il vangelo proposto dalla liturgia è, sì, mariano, ma tratto dai racconti dell’infanzia di Gesù (in particolare la narrazione della visitazione di Maria ad Elisabetta + il Magnificat) e non fa riferimento al mistero dell’assunzione di Maria…

Questo è un primo elemento di difficoltà, perché o si sceglie di commentare il vangelo o si prende la via del commento al dogma mariano («L’immacolata Madre di Dio sempre vergine Maria, terminato il corso della vita terrena, fu assunta alla gloria celeste in anima e corpo»), contenuto nella costituzione dogmatica

Munificentissimus Deus, promulgata da Pio XII il I novembre 1950.

Una resistenza a seguire la prima via – quella del commento al vangelo odierno – nasce dal fatto che, riferendosi agli inizi dell’esperienza storica di Gesù, non trova continuità col percorso che la liturgia ci sta facendo compiere lungo il testo del vangelo di Luca (di cui siamo già al capitolo dodicesimo); è stato scelto infatti solo perché “serviva” un testo che parlasse di Maria.

Ma altrettanto reticenti si è nel dedicare lo spazio della

lectio sui testi della Liturgia della Parola della domenica, ad argomenti extra biblici. Anche perché «Anche la chiesa non sa bene cosa dire dell’Assunta, e lo dice con il linguaggio maldestro del tempo:

Maria ci precede lassù, in corpo e anima!…In verità, un frammento di terra, quello che ha contagiato di umanità il cuore di Dio, è rimasto a sua volta contaminato di eternità. Maria, come il figlio, non può rimanere prigioniera della morte, ma è sprofondata nella passione di Dio, divenuto per sempre casa sua! Madre sua e nostra, instancabilmente aspetta il lento farsi completo della speranza, nei suoi figli!» [

Giuliano].

Quest’ultima visione potrebbe, invece sì, essere una via interessante per approfondire e convogliare le tante istanze contenute in questa domenica 15 agosto, quella che forse ha anche mosso fin dalle origini la fede dei cristiani verso questo mistero mariano: e cioè il fatto che quando muore si resta morti… ma se – una di noi – non una “semi-dea” come a volte si pensa (e come anche questo stesso dogma, letto male, ha contribuito a far pensare) – ci ha preceduto lassù in tutto quello che è stata la sua persona, la sua umanità, la sua storia (anima e corpo), allora davvero questa può essere una traccia di credibilità alla buona notizia (vangelo) di Gesù: «Non sia turbato il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in me. Nella casa del Padre mio vi sono molte dimore. Se no, vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E del luogo dove io vado, conoscete la via» (Gv 14,1-4). Perché se è stato promesso per tutti e in lei si è realizzato, allora davvero può essere vero per tutti… e anche per me.

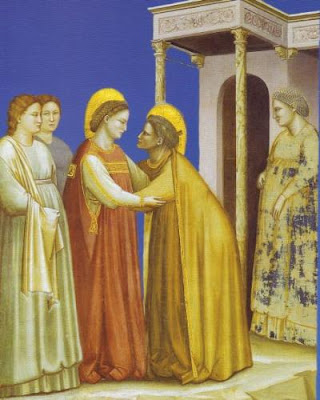

Maria – dunque – con la sua assunzione (vittoria sulla morte), come segno (traccia) dell’affidabilità della parola di Gesù, della parola di Dio… Proprio come – a suo tempo – le era stata “traccia” Elisabetta. Infatti l’episodio che la liturgia ha scelto per questa festa e che noi tradizionalmente chiamiamo “visitazione” (spesso interpretato come l’ulteriore esempio morale – caritativo, in questo caso – che Maria può darci – va infatti ad aiutare la cugina incinta) in realtà, ben al di là che rappresentare un quadretto esemplare di “aiuto al prossimo bisognoso”, va in un’altra direzione: perché Maria va da Elisabetta?

Certo per aiutarla… Ma soprattutto perché dentro all’intuizione promettente che l’angelo le ha posto in cuore, l’unico appiglio razionale, tangibile, rintracciabile era il riferimento a Elisabetta: «Le rispose l’angelo: “Lo Spirito Santo scenderà su di te e la potenza dell’Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato Figlio di Dio. Ed ecco, Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch’essa un figlio e questo è il sesto mese per lei, che era detta sterile: nulla è impossibile a Dio”. Allora Maria disse: “Ecco la serva del Signore: avvenga per me secondo la tua parola”. E l’angelo si allontanò da lei. In quei giorni Maria si alzò e andò in fretta verso la regione montuosa, in una città di Giuda», da Elisabetta – appunto –, la sua “traccia”.

“Curiosamente”, proprio Maria – da sempre cantata come l’esempio della fede di ciascun cristiano – a fronte di una rivelazione di Dio, di un “farlesi” incontro di Dio, di un imbattersi in Dio, si appiglia all’unica “traccia” che l’angelo le ha lasciato per andare a constatare se effettivamente l’esperienza che ha vissuto ha una sua attendibilità. Il problema di Maria è infatti quello di ciascuno: “Questa rivelazione, questa lieta notizia, questo vangelo, – in ultima analisi –, questo Dio, è un Dio affidabile, è un Dio credibile, è un Dio degno di fede, della mia fede? Vale la pena dedicargli la vita, instaurare con Lui una relazione che diventi l’orizzonte di senso in cui comprendere il reale, incarnare la sua logica che conduce al dono della mia vita per amore dei fratelli? È un Dio che mi salverà la vita?”.

L’angelo aveva parlato di Elisabetta… E Maria, «in fretta», va da lei!

Ecco perché questo testo è coraggioso, perché non ha paura di mostrare come – per entrare in relazione con Dio – non ci sia affatto bisogno di uscire dalla carne, di censurare i nostri dubbi, di spegnere la nostra razionalità, ma anzi si possa (si debba!) rispettare la nostra umana natura che prevede che per “farci” uomini, diventare uomini, ci si immerga nella storicità…

Maria – donna a tutti gli effetti, fatta di carne e sangue, sudore e fatica, gambe per andare in fretta da Elisabetta, “voce forte” per salutarla, entusiasmo e trepidazione per l’annuncio dell’angelo in cui le è capitato di imbattersi, tenerezza per il figlio che porta in grembo, desiderio di dirlo a qualcuno (a qualcuna…) –, l’esempio di fede dei cristiani di ogni generazione, non risulta affatto l’eterea semi-dea a cui spesso purtroppo ancora oggi è spesso ridotta dalla devozione popolare, ma ci appare – aprendoci ad un sorriso compiaciuto e tenerissimo – la ragazza a cui è capitato di tenere in pancia Dio, colma di paura e trepidazione, sospetti e incomprensioni, che non ha avuto paura di andare a vedere se davvero quell’angelo diceva il vero su Elisabetta! Perché forse – se diceva il vero su Elisabetta – diceva il vero anche a lei…

E così Luca ci regala l’indimenticabile pagina della rivelazione del Signore (Elisabetta è la prima che chiama Gesù con questo titolo nel vangelo di Luca), chiusa fra le quattro mura di una casa normalissima, con protagoniste due donne – una ragazza madre e una donna sfiorita – e le loro pance (con i rispettivi abitanti) che si parlano di una gioia incontenibile: è il Signore che viene, nel mondo laico delle donne, nella quotidianità di quelli che non contano, nel cuore dell’umanità.

Anche noi allora, spesso così increduli alla notizia (che ci appare troppo bella per essere vera) che il Signore ha sfondato la porta degli inferi e l’ha resa percorribile per tutti, possiamo trovare in Maria che l’ha già percorsa, la nostra affidabile traccia che può confermare il tentativo di una consegna disarmata tra le braccia del Padre, in vita e in morte, e festeggiare in pace la festa dell’assunzione, che qualcuno ha ribattezzato “la festa dell’impazienza”:

«LA FESTA DELL’ASSUNZIONE: la festa dell’impazienza…sogno le diverse reazioni dei vari personaggi implicati nell’avventura più importante della storia dell’umanità, cioè la gioiosa promessa (o il vangelo!) della salvezza del nostro mondo e del nostro corpo, pur destinato alla morte: una sfida lanciata all’impazienza di chi, amico o nemico dell’uomo, non si rassegna e vuol sapere in anticipo, a tutti i costi, come il racconto andrà a finire… … l’impazienza di Adamo, anzitutto, che è l’uomo di ogni paese e di ogni storia, che si sa condannato a correre angosciato verso la morte senza senso, con una invincibile (e insaziata) voglia di vita.

… l’impazienza del secondo Adamo che, nella pienezza dei tempi, si dà alla morte come un boccone avvelenato (1Cor 15, 54), e la disinquina dal suo potere malefico, per tutti noi, aspettando e intercedendo per noi di fronte al Padre, ora, nell’attesa che la sua missione sia accolta e si compia, per riconsegnare finalmente il Regno pacificato e compiuto.

… l’impazienza del drago (il serpente della genesi … diventato drago a forza di mangiar uomini… è il meccanismo diabolico del potere mondano) che si è piazzato con le sue infinite bocche fameliche di fronte al bimbo “nuovo” che sta per nascere da una donna finalmente vestita di sole… per divorarlo e chiudere la partita per sempre.

… l’impazienza di Dio, perché è proprio l’amore di Dio per l’uomo che si fa tanto “urgente” da non resistere … e così anticipa agli uomini la sorpresa finale, che è questa : “il corpo umano, il campo della coltivazione (o umanizzazione) dell’uomo (anche del corpo umano di Dio!), non è destinato alla consunzione definitiva dei cimiteri, ma invece misteriosamente si trasformerà in vita ridonata per sempre”… (come dicesse di Maria: “ecco, vedete… ho già provato!”).

… l’impazienza di Maria… il suo inno, il Magnificat, è infatti la profezia dell’impazienza. Maria era già partita da casa sua, in fretta, avendo intuito che il Signore sta preparando grandi cose, in lei e con lei, per la salvezza del mondo. E contagia con la sua fretta umile e impaziente anzitutto il bimbo che sussulta di gioia nel seno di Elisabetta. La quale, a sua volta, è contaminata e capisce che il nucleo esplosivo della fede è proprio “credere nell’adempimento”, proprio adesso, della promessa antica.

Allora Maria se ne lascia tanto convincere che vede tutto già fatto, in anticipo. Proclama già avvenuto, oggi, ciò che di generazione in generazione pian piano dovrà “compiersi”: i potenti rovesciati, mentre sulle loro poltrone si son seduti i poveri, gli affamati ricolmi di beni e i ricchi a mani vuote. Finalmente, come era stato promesso ai nostri padri erranti, ogni dolore è risolto nella misericordia, la quale è ormai l’unico ricordo nella memoria di Dio. E’ tanta la partecipazione di Maria all’impazienza dolorosa e gioiosa del Figlio, per la salvezza di tutti… che il suo corpo, che già l’aveva generato, ne rimane intriso per sempre.

… l’impazienza dei cattolici. Anche loro, ci si sono messi… a precorrere le cose: come i bimbi più grandi che non riescono a non sussurrare ai piccoli, in anticipo, come va a finire la favola. E si son messi a proclamare il dogma dell’Assunta (un evento di fede, su cui tutti da secoli, in modo diverso nelle varie confessioni cristiane, già avevano riposto la loro speranza, alcuni di loro con l’angosciosa trepidazione di chi ha paura che forse il finale è troppo bello!

… l’impazienza dei poveri… proprio quelli cui si riferisce Maria nel suo inno all’impazienza. Il loro corpo martoriato, violentato o affamato, o ignudo o incatenato, ammalato e abbandonato … rimarrà sempre sotto i letamai o nei forni dei lager o sotto i bombardamenti… a marcire senza fine e senza speranza? (quanti corpi di donne uomini bambini nei millenni: Ez. 37)… Ecco allora che la loro devozione e la loro frustrazione, l’assimilazione del Signore Gesù alla loro vita e alla loro sorte, la consuetudine a carezzare ed accudire i brandelli sporchi di umanità senza cure né diritti… ha affinato il loro intuito evangelico e ha sopravanzato il passo lento dei teologi. In Maria e nel suo corpo hanno visto e desiderato la profezia e la sorte … dei loro corpi svuotati di vita».

[

Giuliano]